竹刀の種類・形状・価格の違いとは?目的別おすすめ竹刀ガイド

リバ剣さん

リバ剣さんいつも安い竹刀を選んでいるけど、高い竹刀ってどうなんだろう?

新しい竹刀を使ってみたいけど、自分に合ってる竹刀ってどれだろう?

竹刀は消耗品ですが、いざ武道具店に行くと、さまざまな種類が並んでいて迷ってしまいますよね。実は、竹刀には使われている竹の種類や形状、価格帯によって、それぞれに特徴や向いている使い方があります。

この記事では、それぞれの竹刀の違いをわかりやすく紹介しながら、どんな人にどの竹刀がおすすめかを丁寧に解説します。

自分の剣道スタイルや目的に合った竹刀を選ぶことで、上達のスピードや試合でのパフォーマンスもきっと変わります。道場での練習用から試合用、鍛錬用まで、自分にぴったりの一本を見つけるための参考にしてください。

- 竹刀に使われる竹の種類とその特徴

- 竹刀の形状ごとの違いと選び方

- 価格帯ごとの竹刀の特徴と選び方のポイント

- 竹刀の種類について基本から知りたい方

- どんな竹刀を選べばいいのか迷っている方

- 剣道をもっと楽しむために、自分に合った竹刀を見つけたい方

竹の種類と特徴

竹刀に使われる竹には主に「桂竹(けいちく)」と「真竹(まだけ)」の2種類があります。竹の育つ環境などの違いから、打突感や耐久性、価格帯にそれぞれ特徴があります。

また、竹そのものの種類ではありませんが、燻した竹である「燻竹」が竹刀に用いられることもあります。

ここでは、それぞれの竹の特徴について見ていきましょう。

桂竹

桂竹(けいちく)は別名「タイワンマダケ」とも呼ばれます。マダケという言葉が入っているので少々ややこしいですが、台湾でよく育つ竹と考えて問題ないかと思います。

温暖な気候で植生したしなやかな材質です。

流通量も多いので、比較的安価であることが多いです。

真竹

真竹(まだけ)は日本や中国で栽培される竹です。春夏秋冬を経て育つ竹であるため、密度が高く粘り強いのが特徴です。そのため、桂竹と比較して割れやささくれが起こりにくいです。

流通量は少なく、高価であることが多いです。また、国産の方が中国産よりも価格が高いです。

燻竹

通常の竹刀に用いられる竹に対し、燻す工程を加えて竹を加工した「燻竹」を使った竹刀もあります。

燻煙処理により竹が堅く焼き上げられるので、耐久性が向上します。また、見た目も茶色〜黒色っぽいので、通常の竹と比べ特別感が増します。

一方、処理工程が1つ増えるので、同じ竹と比べてやや値段が高くなります。

比較表:竹の材質(桂竹・真竹)ごとの特徴まとめ

| 桂竹 | 真竹 | |

|---|---|---|

| 主な産地 | 台湾 | 日本・中国 |

| 特徴 | 軽量・しなりやすい | 密度が高く粘り強い |

| 耐久性 | やや割れやすい | 高い |

| 打突感 | 柔らかく軽い感触 | 重みがあり打突の安定感がある |

| 価格 | 比較的安価 | 高価 |

| 流通量 | 多い | 少ない |

形状の種類と特徴

竹刀の形状にもいくつか種類があります。形状が異なることで重心の位置も変わり、振りやすさや手元の感覚も変わってきます。

剣道のスタイルに大きく関係する部分ですので、竹刀を変えると変化を感じやすい部分です。

ここでは、代表的な3つの形状である「普及品」「胴張り型(実戦型)」「古刀型」について紹介します。

普及品

名前の通り、よく普及している形で標準的なものとなります。剣道を始めたばかりの方がよく使う竹刀で、バランスが取れているのが特徴です。

最も多く販売されているので、価格も比較的安価である場合が多いです。

胴張り型(実戦型)

一般的な竹刀では、竹刀の中央部分の節が膨らんでいることが多いです。この部分を胴張りと呼ぶことが多いです。

この胴張り部分の膨らみが特に大きいものは胴張り型、もしくは実戦型と呼ばれます。

この形状により、重心が柄側(手元)に寄るため、先が軽く感じられ、素早い振りがしやすくなります。

試合を重視する選手や、打突の速さを求める方に人気のある形状ですね。

なお、私の使っている実戦型竹刀は以下で紹介しています!

古刀型(直刀型)

古刀型は、古くから伝わる日本刀のように、柄から先までほぼ均一な太さを持ち、重心が剣先寄りにあるのが特徴です。「直刀型」とも呼ばれ、実際の打突に重みを伝えやすい作りになっています。

振り始めにやや重さを感じることもありますが、その分、正確な打突や「間合い」を大事にする剣道に向いています。

なお、私の使っている古刀型竹刀は以下で紹介しています!

比較表:形状の違い

| 形状 | 普及品 | 胴張り型(実戦型) | 古刀型(直刀型) |

|---|---|---|---|

| 特徴 | バランス型 | 中央部の膨らみが大きい | 直線的で太め |

| 重心の位置 | 中央 | 手元寄り | 剣先寄り |

| 振りの感覚 | 一般的 | 軽快 | ズシリとした打突感 |

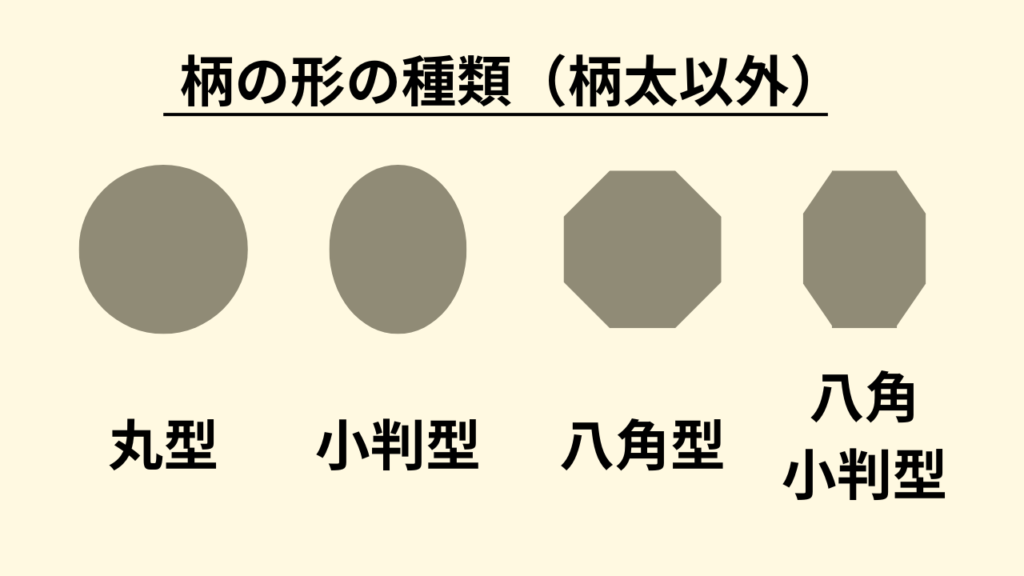

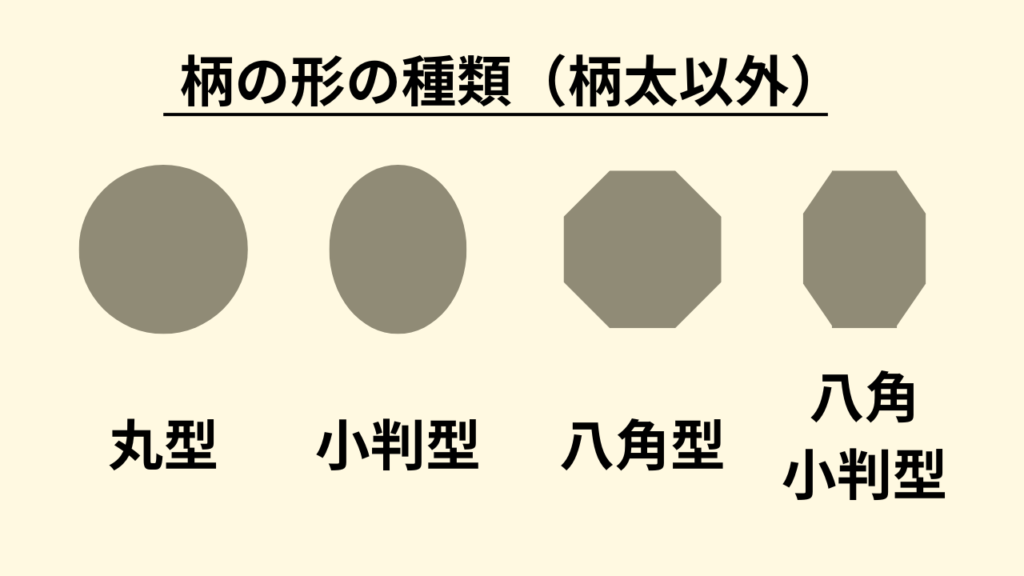

握り部分の種類と特徴

竹刀の「握り部分(柄)」にはいくつかのバリエーションがあります。柄の太さや形状によって、手のフィット感や竹刀の操作性が変わるため、ここもこだわることでより自分に合った一本が見つかります。

ここでは代表的な5種類の柄形状をご紹介します。

柄太

柄の直径を通常よりも太くしたタイプの竹刀です。手の大きい人にとっては、竹刀操作がしやすくなります。また、通常の竹刀で力が入りすぎてしまう人にとっても、敢えて柄を太くし、握りにくくなることで力を抜く機会を得ることができます。

丸型(一般的な形)

最も一般的な形で、柄の断面が新円状、きれいな丸型となっています。

竹が割れた場合、別の丸型の竹刀の竹を組み合わせることで、割れずに残った竹を再利用することができます。

小判型

縦長の楕円形(小判型)をしており、木刀や日本刀の柄のような握り心地が得られます。

丸型よりも握りやすく、かつ正しい握りを身につけやすくなります。

ただし、竹刀の4枚の竹の柄部分の形状が、幅の短いものと長いものと2種類になってしまうため、修理の場合は竹を選んで組み合わせることとなります。

八角型

丸型や小判型と異なり、角のある握り部分となっています。角があることで、手の関節部分と上手くフィットし、安定して竹刀を握ることができます。

丸型よりも加工に手間がかかるので、値段は高くなることが多いです。

八角小判型

小判型と八角型を組み合わせた形となります。小判型と八角型の良いところを組み合わせた竹刀で、非常に握りやすいです。

一方、竹刀の修理がしづらい、値段が高いことなどがデメリットとして挙げられます。

比較表

| 柄太 | 丸型 | 小判型 | 八角型 | 八角小判型 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 握りやすさ | 人による | 普通 | 握りやすい | 握りやすい | とても握りやすい |

| 価格 | やや高い | 普通 | やや高い | 高い | 高い |

| 修理しやすさ | 普通 | 普通 | しにくい | 普通 | しにくい |

価格帯別の竹刀分類とおすすめの人

以上紹介してきた通り、竹刀の特徴は以下の3つの観点から見ることができます。

- 竹の種類(例:桂竹/真竹)

- 形状(例:普及品/胴張り型/古刀型)

- 握り部分の形状(例:丸型/小判型/八角型など)

これらの組み合わせによって、打突時の感覚や操作性、見た目の好み、耐久性などが変わると同時に、価格も上下します。

ここでは、価格帯ごとにどういった竹刀が多く見られるのか、ざっくりと傾向を紹介します。

低価格帯

例)桂竹×普及品×丸型

お金をかけたくない、よく竹刀を買う場合は低価格帯で良いでしょう。中学生以下や剣道を始めたての人は、桂竹の普及品が良いと思います。

正しい握りを覚えるという点では、握りの部分を小判型にするのも良いです。竹刀の修理頻度や金銭状況などを踏まえて、選びましょう。

中価格帯

例)桂竹×胴張り型×小判型

高校生や大学生になって勝ちにこだわる様になってきたら、胴張りなどの竹刀を選んでみてはいかがでしょうか?

普及品と比べると違いがはっきり分かります。少しでも一本を決めやすい竹刀を選びましょう。

高価格帯

例)真竹×古刀×八角小判型

稽古頻度がやや下がる場合、真竹竹刀を選ぶことで竹刀を長持ちさせることができます。1回の稽古が激しくても、竹刀を休ませることで長持ちさせることができます。

社会人になって剣道に使えるお金が増えた、質にこだわる剣道に変わってきた場合は、高価格帯の竹刀を使っても良いと思います。

超高級品

例)国産真竹×古刀×丸型

工芸品と言われてもおかしくないレベルの国産真竹を使った竹刀もあります。これくらい高級な竹刀を使う場合は、修理も職人さんに頼むことが多いでしょう。

このレベルの竹刀は、八段を目指す先生が使う場合が多いです。

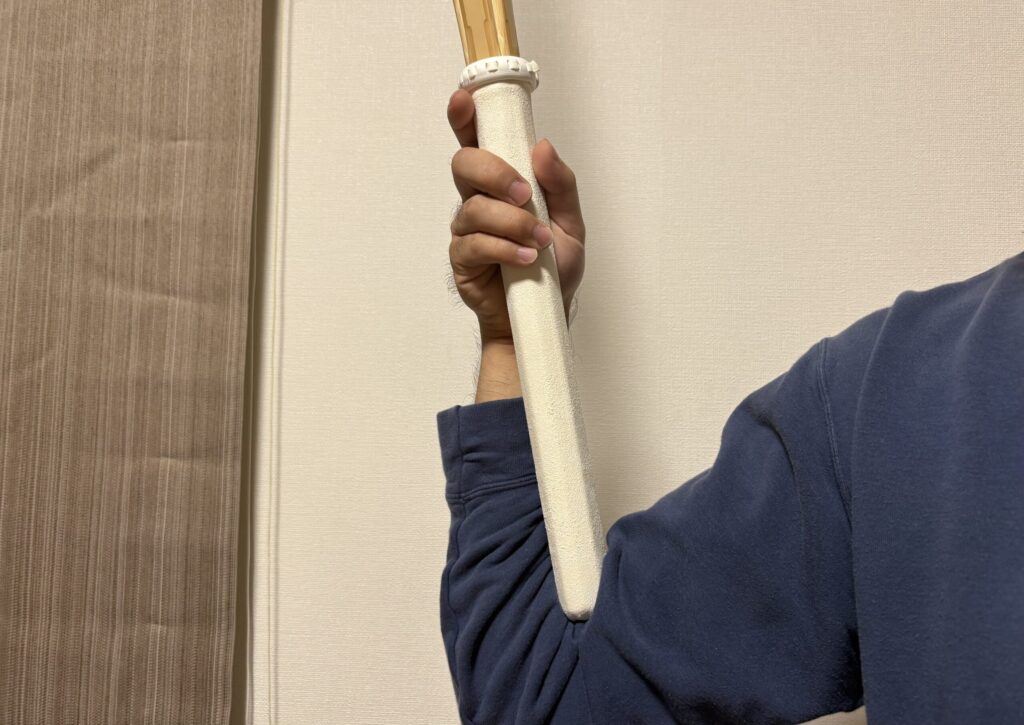

竹以外で大事なポイントは柄の長さ

竹の種類や形状に加えて、さらに自分の剣道スタイルに合った竹刀に近づけるには「柄の長さ」もこだわると良いです。

飛び込み技が決め技の場合は短め、応じ技が決め技の場合は長めといったように、柄の長さで技の打ちやすさが変わってきます。

でもどうやって柄の長さを変えるの?

最も簡単なのは、竹刀を購入し、仕組んでもらう時に柄の長さを武道具屋さんに伝えることです。〇〇cmにして欲しいと伝えると、およそその長さで仕組んでくれます。

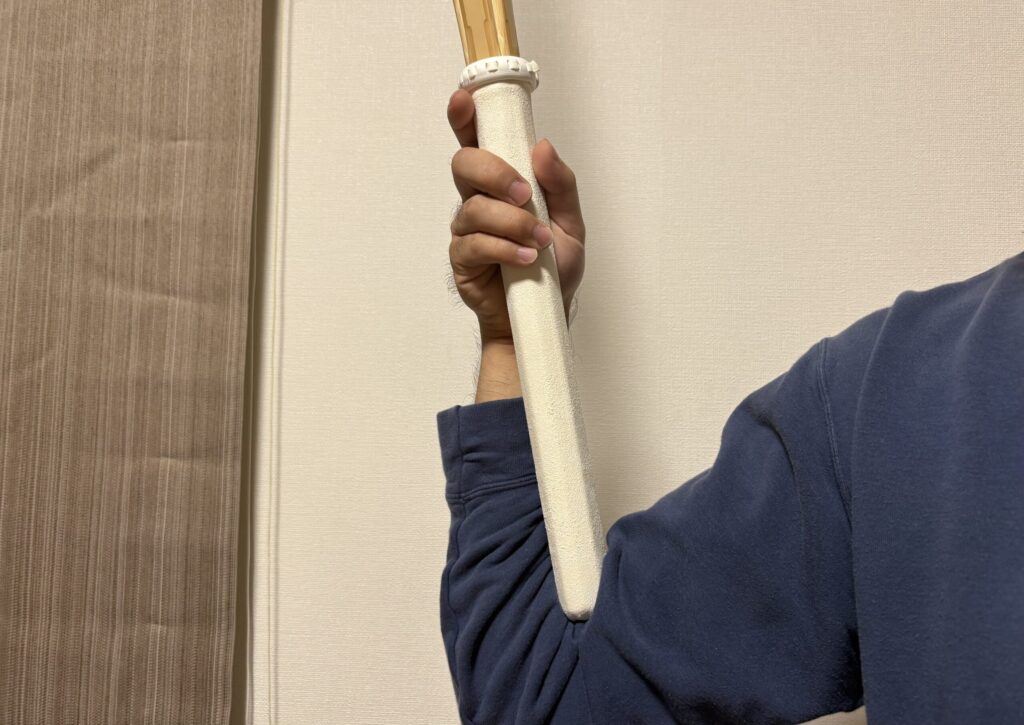

ちなみにその人に合った標準的な柄の長さの目安は、肘に柄頭を置いた時に手で握れるくらいの長さです。言葉では少々分かりにくいので、以下の写真を参考にしてください。

私の場合は30cmがちょうど良い長さです。

また、すでに持っている柄を短く加工することも可能です。以下の動画がとても参考になります。

凧糸と千枚通しが必要ですので、必要であれば購入しましょう。

他に竹刀購入で決める(注目)ポイントは?

弦(つる)の色

一般的には白が使用されることが多いですが、様々な色があります。小学生のうちは白以外を試してみても良いですが、基本的には白を選びましょう。

試合や審査のルールで、白以外は認められていない場合もあるので注意しましょう。

弦の結びもしくは革

柄革に弦を結ぶ時に、「結んだ輪っか」か「革」いずれかに通すことになります。こちらが選べるかどうかは竹刀や武道具家さんによって異なります。どちらが良い、悪いというのは特に無いので、好みの部分ですね。

柄革の種類

鍔が接触する柄の袋の入り口部分に、いくつかデザインがあります。

主に以下の3つのデザインのものがよく見られます。

- 一般的なもの

- 黒い革が編まれた吟柄革

- 白の革が編み込まれ弦を結ぶ輪っかが2つあるW吟柄革

これらのデザインの違いで、竹刀の振りやすさに大きな変化はありません。

強いていうならば、吟革やW吟革を使うことで、穴の大きな鍔を使用してもズレることなく、振れることができます。

鍔のサイズが合っていれば、一般的なものを使っていてもズレることは無いので、柄革の種類も好みで選んで良いでしょう。

欲しい竹刀を見つけるには?

お店に行って探す

まだどんな竹刀を使いたいか、明確に決まっていない。真竹が良いのか?胴張りが良いのか?お気に入りが見つかっていない場合は、お店に行って軽く振って試してみるのが良いでしょう。

低価格帯だけど、その中でも先が軽いのが良い!というように、より細かなこだわりがある人も、店舗に行って探すのが良いですね。お店の人に聞けるのも、大きなメリットの1つです。

ただし、お店の場合は店頭に在庫が無い場合などもあるので注意しましょう。

オンラインショップで探す

竹の種類、形状、柄の形などの希望がおよそ決まっている場合は、オンラインで購入しても良いでしょう。

自宅から購入することができるので交通費もかからず、場合によってはポイントでお得に購入することもできます。

届くまでどんなものか分からないので、ある程度自分の確信をもった状態で注文することをおすすめします。

まとめ

竹刀の種類、形状、価格の違いに加え、竹以外の竹刀で見るポイントを紹介しました。

- 桂竹

- 真竹

- 燻竹

- 普及品

- 胴張り型

- 古刀型

- 柄太

- 丸型

- 小判型

- 八角型

- 八角小判型

真竹で形状が特殊な場合は、値段が高くなってきます。

竹刀を選ぶ際の重視するポイントを整理して、自分に合った竹刀を選びましょう。

- なるべくコストを抑えたいのか

- 速く振る剣道をしたいのか

- 打ちに重さを乗せたいのか

- 構えの握りを改善したいのか

皆さんが自分に合った竹刀を見つけられることを願っています!

以上、ケンドーショーダンでした。