剣道六段以上は全国審査!合格しやすい審査会場はあるのか分析しました!

若手指導者

若手指導者いよいよ、六段審査だ。。今までは所属道場の都道府県で審査を受けてたけど、六段からは全国審査だよね。

そうです!全国審査について参考になる情報をまとめましたので、ぜひご確認ください!

剣道の昇段審査は初段から五段までは各都道府県で受審となりますが、六段以上になると決まった会場に全国から集まって審査を受けることとなります。

五段まで同じ審査会場や親しみある場所で受審してきた人にとっては、全国審査の勝手が気になるでしょう。

この記事では、六段・七段の審査について、審査会場から合格率、審査のポイントまでご紹介します。当日自信をもって審査に挑めるよう、事前にイメージを描ければ幸いです。

なお、八段審査については別記事でご紹介します。

- 全国審査の基本情報

- 六段・七段の合格率、会場別の合格率

- これから六段・七段審査に挑戦する方

全国審査の基本情報

基本的な情報は全日本剣道連盟のホームページに載っています。実際に受審する場合は、一度ご確認ください。

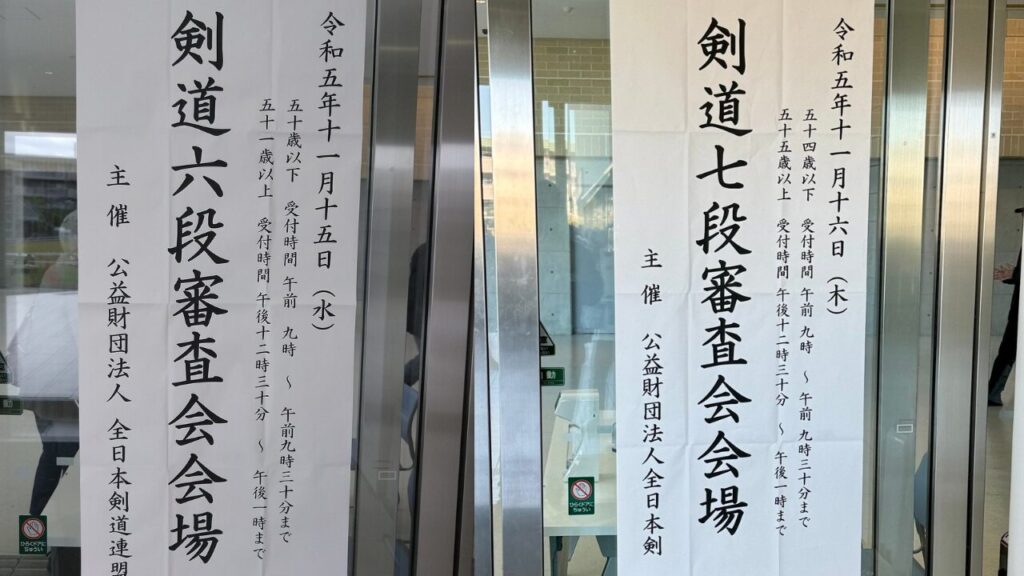

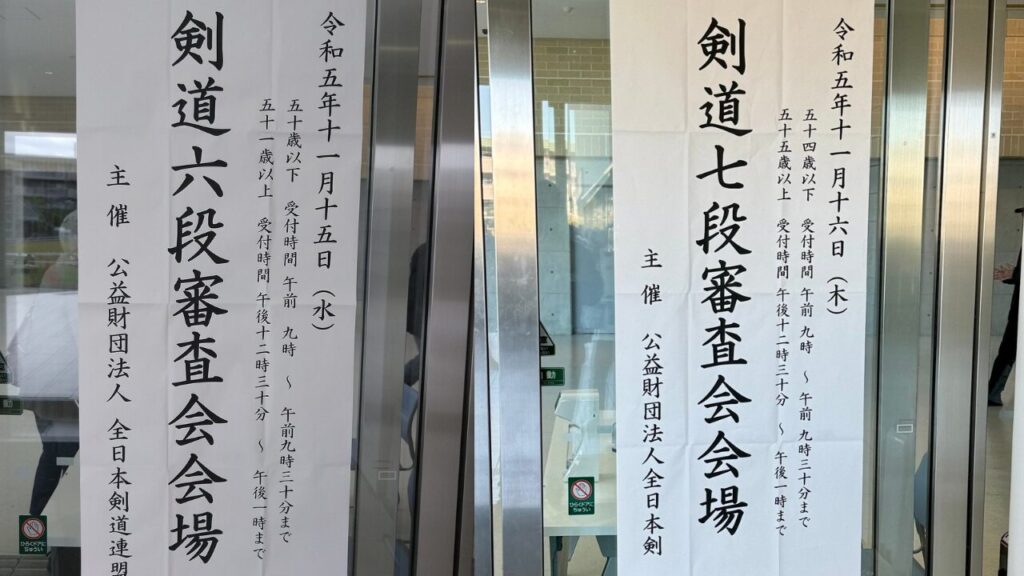

審査日程

おおよそ3ヶ月に1回の頻度で六段・七段審査が開催されます。六段と七段は連続した日程で審査が行われることが多いです。

例えば、2025年8月福岡の審査だと以下のような日程です。

8/2(土) 七段審査

8/3(日) 六段審査

また、同時期のタイミングで西と東で開催されます。例えば、京都で開催された数週間後に名古屋で開催される、といった具合です。同時期に2つの会場で受験することはできませんので、近くの会場で受験されることをおすすめします。

審査会場

京都、名古屋、福岡、東京は定期的に開催されます。また、その他の地域(最近ならば、仙台や山梨、沖縄など)も開催がありますが、年によって開催場所が異なります。

以下に全日本剣道連盟のホームページに記載されている、2025年度(開催予定も含む)までの六段審査開催地と実施回数(5回以上)をまとめました。なお、中止や受審者が限定された審査会も含みます。

| 開催都道府県 | 六段審査開催回数(中止や受審者限定も含む) |

|---|---|

| 愛知 | 28 |

| 東京 | 16 |

| 福岡 | 15 |

| 京都 | 14 |

| 埼玉 | 7(受審者限定) |

| 長野 | 6 |

交通費もかかりますので、お近くの会場で審査が無いかを探してみましょう。

また、審査会場が最寄り駅からどれくらい離れているかも確認しておきましょう。駅から遠い場合は、タクシーの乗合も考えておきましょう。

以下は代表的な審査会場です。工事等で変更の場合もありますので、必ず受審会場は確認しましょう。

| 都道府県 | 審査会場 |

|---|---|

| 愛知 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター |

| 東京 | エスフォルタアリーナ八王子 東京武道館 |

| 福岡 | 福岡市総合体育館 |

| 京都 | 京都市体育館 |

申し込み期日

審査の約3ヶ月前頃から申し込みが開始されます。申し込みは所属団体から各都道府県の剣道連盟を通じて申し込むこととなります。

各道場で審査日程が告知されれば良いですが、特に告知されない場合は自分で日程をチェックしておきましょう。3ヶ月前なので、気がついた時には申し込みが終了していることもあります。

忘れないようにしましょうね!

当日

審査の流れ

まず、年齢によって審査時間が異なります。2025年では、高齢者が午前、若齢者が午後といったように分かれています。午後の受験なのに午前に会場に行っても、会場に入れない場合がありますので、自分の審査時間を事前に確認しておきましょう。

2025年5月11日名古屋審査会の要項

51歳以上:受付時間 9時〜9時30分

50歳以下:受付時間 12時30分〜13時

到着したら、受付時間内に受付を済ませます。受付では自分の年齢の窓口で、都道府県と名前、生年月日を伝えます。後は、受付の指示に従えば大丈夫です。

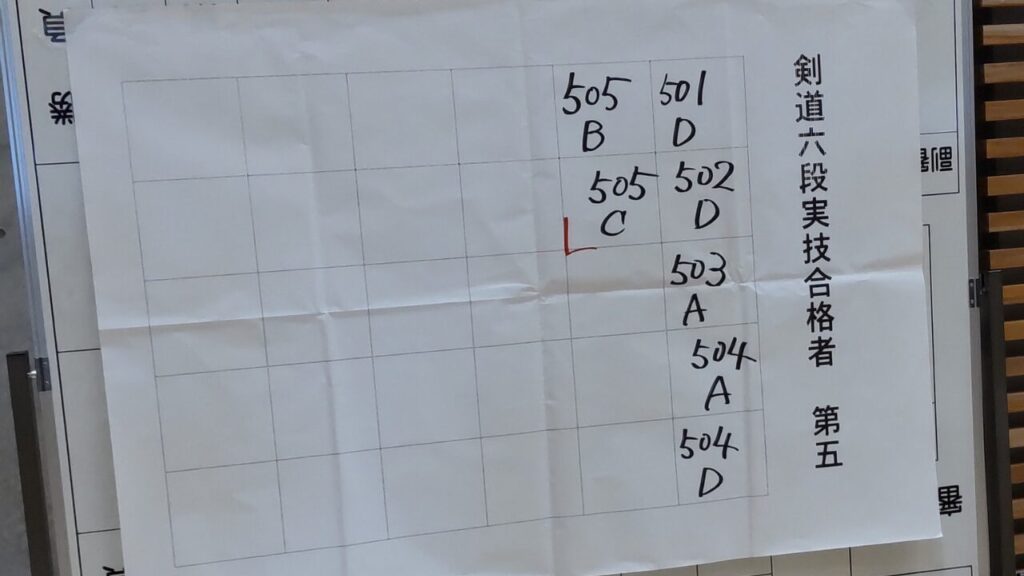

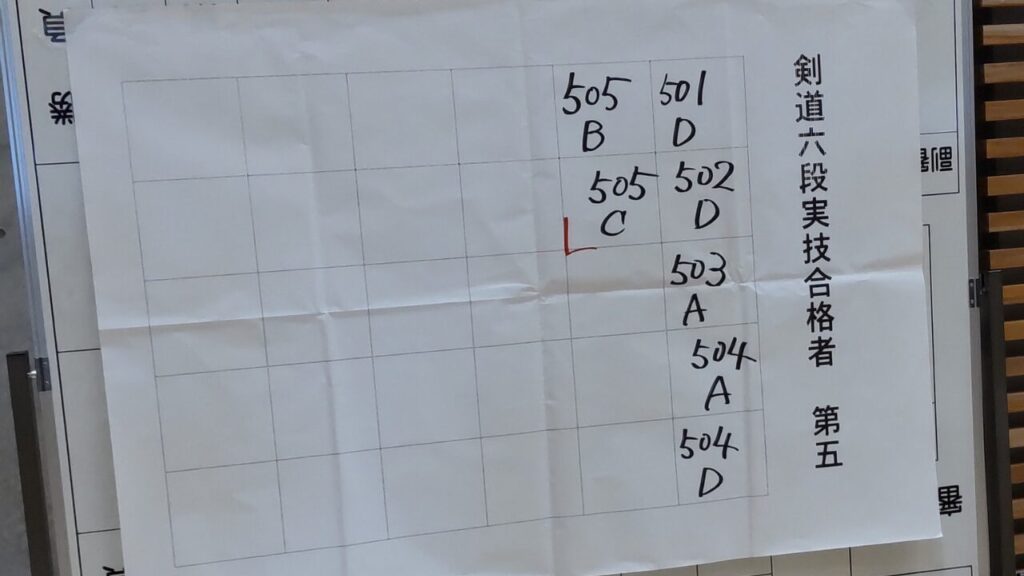

そして、実技審査を行い、合格者のみ日本剣道形の審査に移ります。

持ち物

実技のための剣道具一式があれば大丈夫です。

日本剣道形の審査のための木刀は、2025年現在では全剣連が用意してくれますが、念の為確認しておきましょう。

六段・七段の合格状況

最も気になるのは、「どれくらいの合格率か」というところだと思います。ではその核心に迫っていきましょう。

六段の合格率

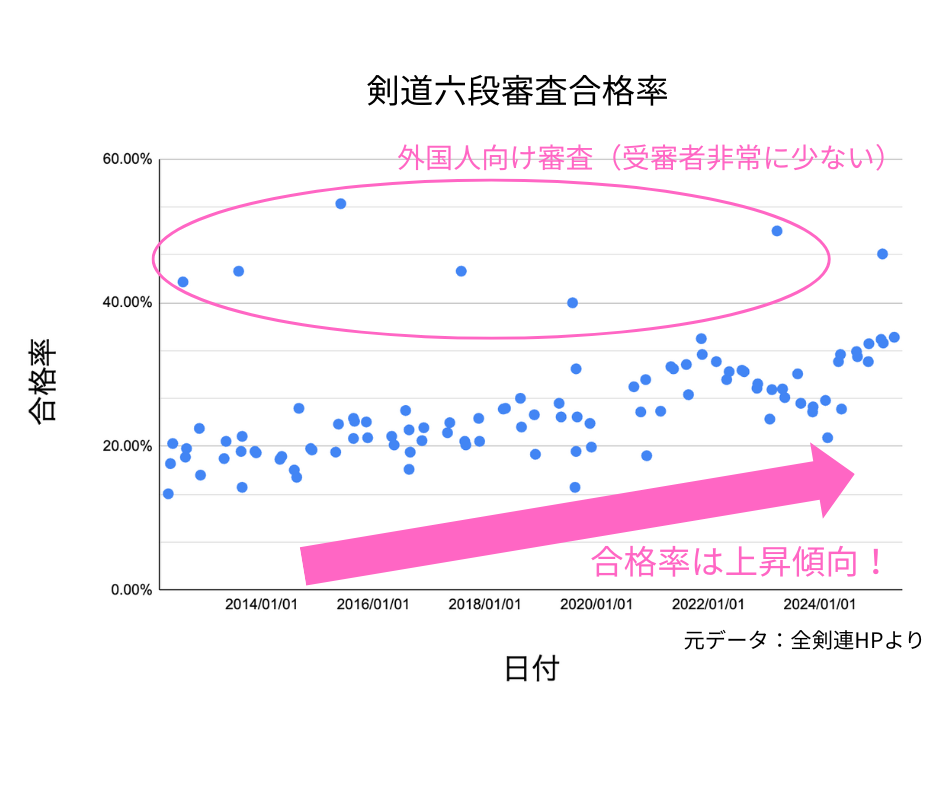

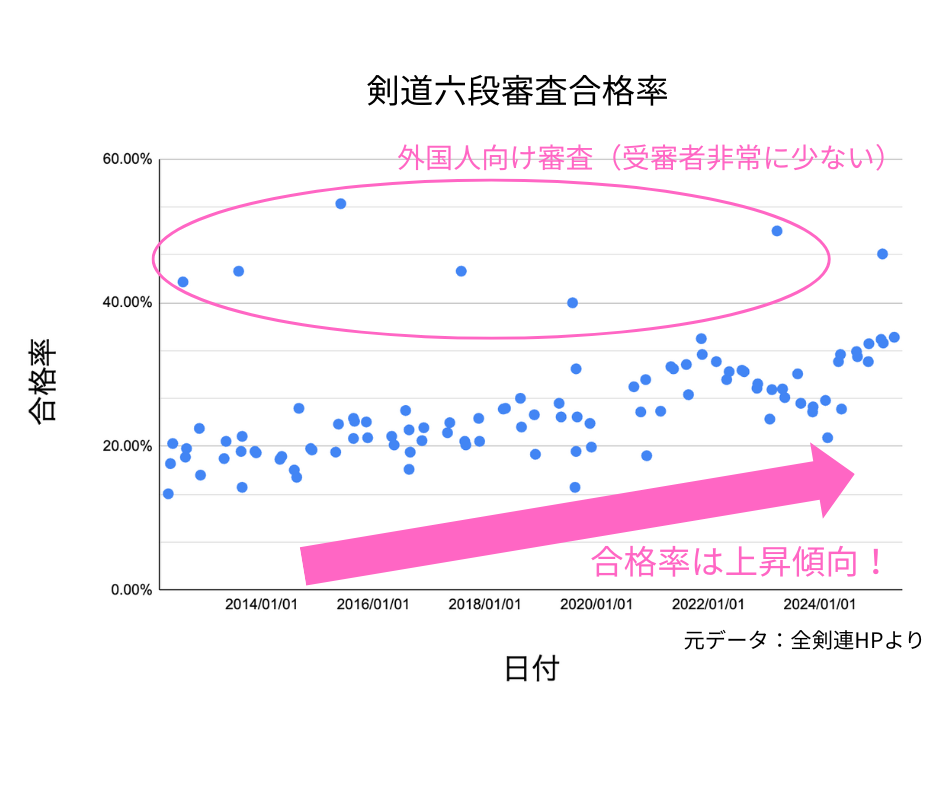

過去の審査会の合格率の推移は以下のようになっています。

それで、どこが合格率が高くて、どこが低いの!?

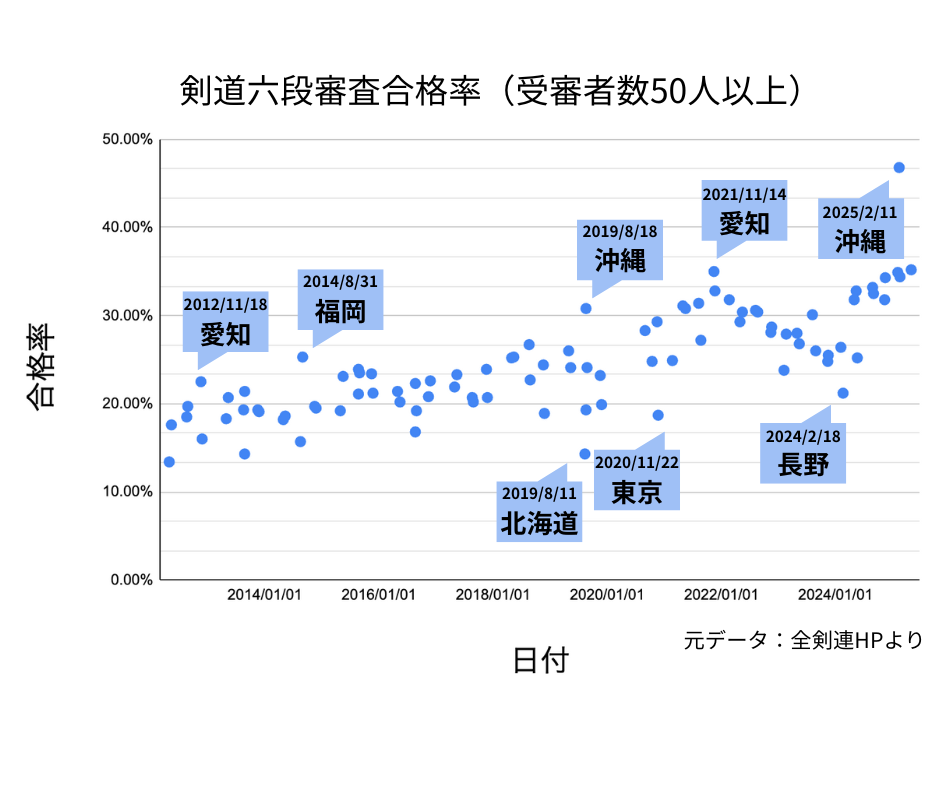

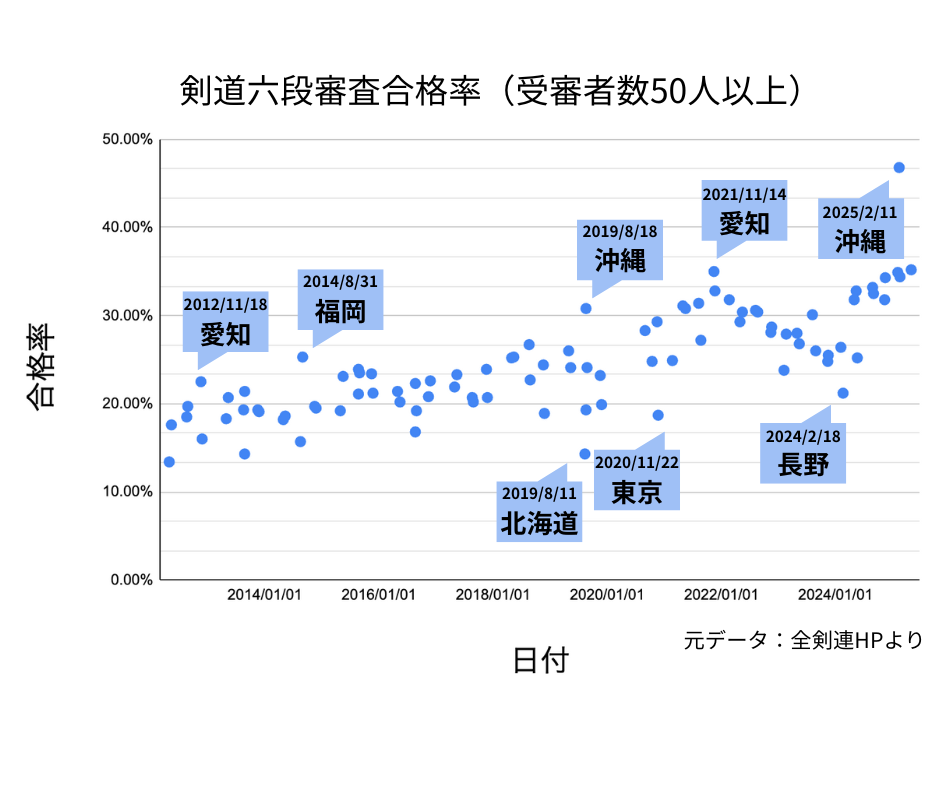

はい笑。各期間で合格率の高い、低い審査会の日程と場所を追記しました。外国人向け審査も含め、受審者数が50人以下の審査会は除きました。

じゃあ、沖縄で受けて、長野を避ければ良いのか!

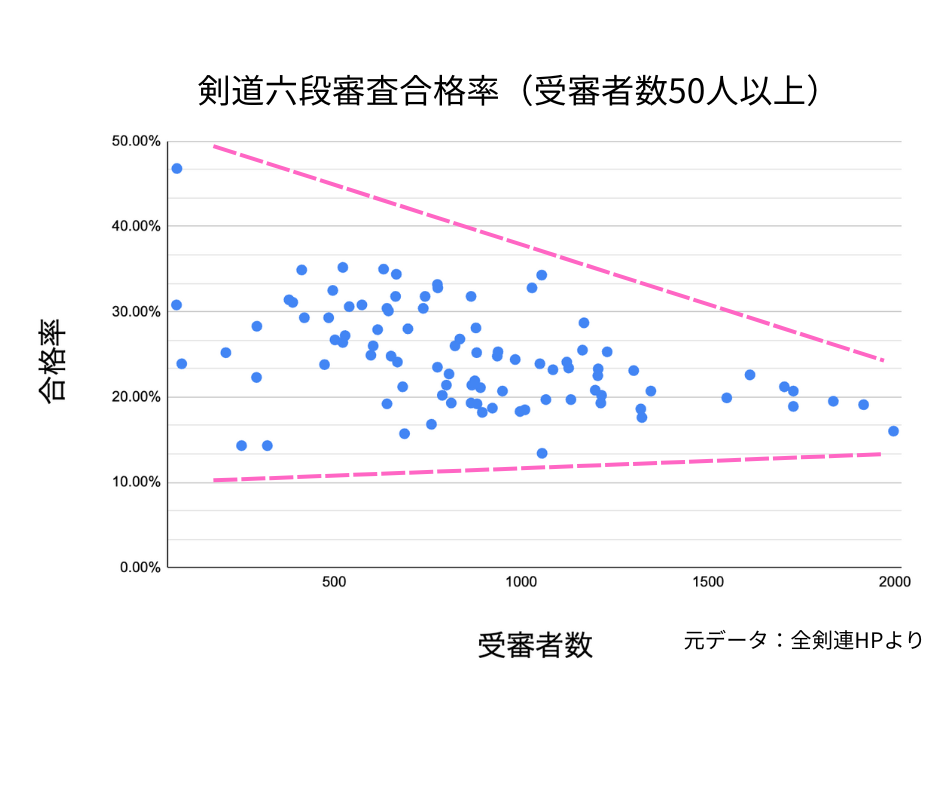

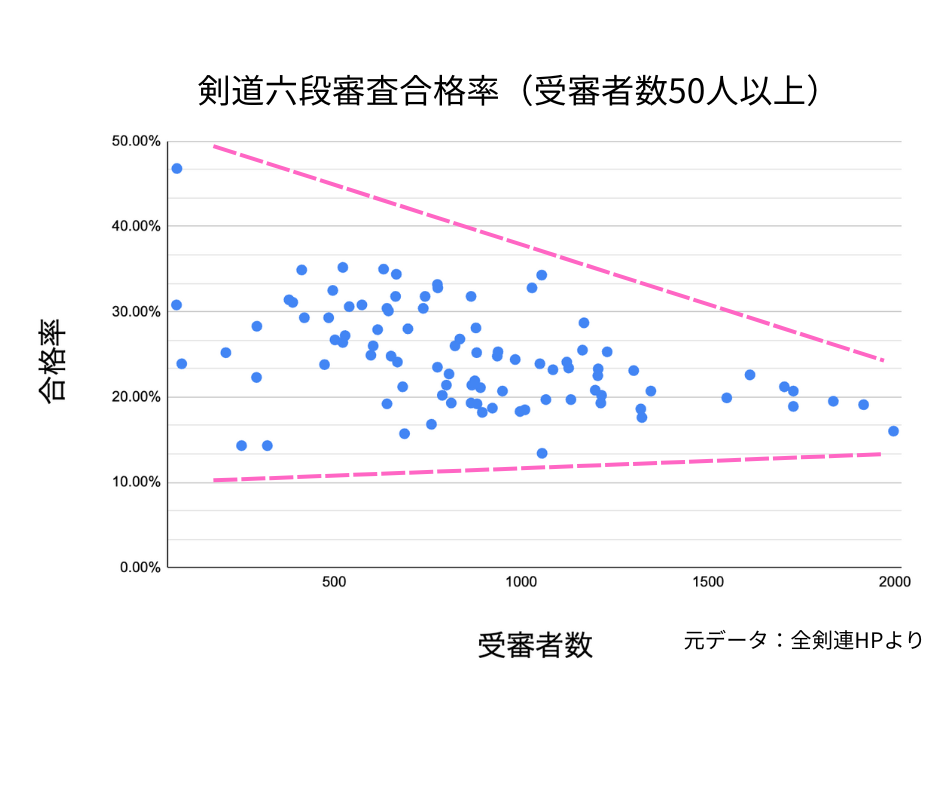

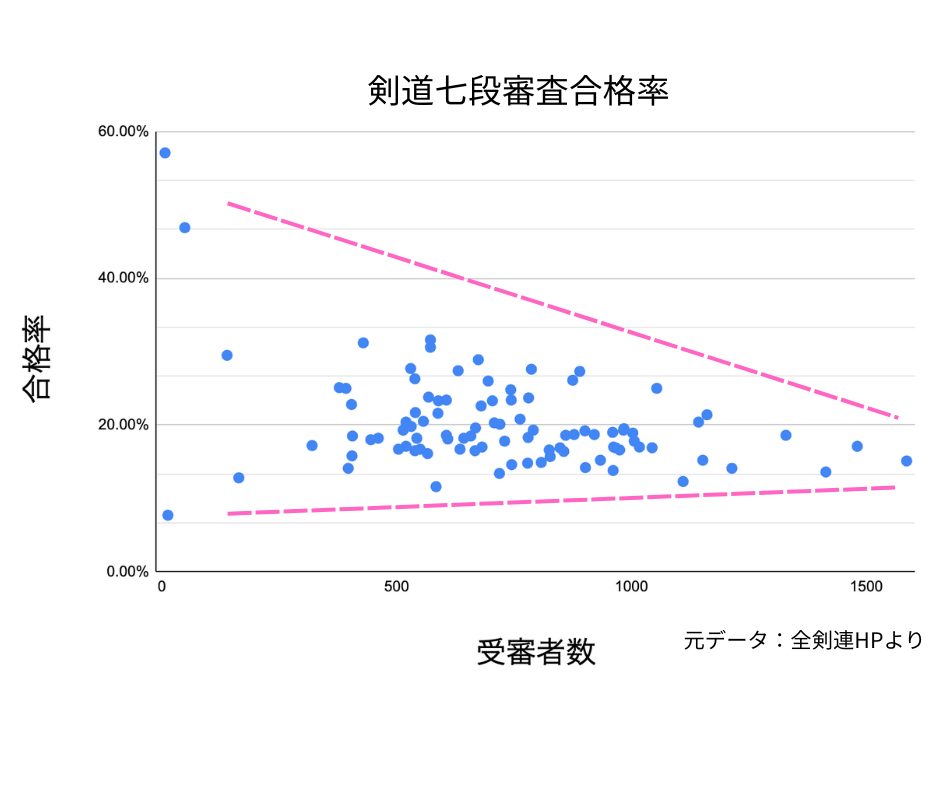

ちょっと待ってください!受審者数が少ないと割合は簡単に動いてしまいます。受験者数と合格率の関係性もみてみましょう。

以上から、受験者数が少ないと合格率が大きく変化するものの、審査会の品質が一定に保たれていることが分かります。

過去5年の六段合格率の平均は次のようになっています。最近の六段審査の合格率は30%程度といえるでしょう。(受審者が限定されている審査会は除く。)

| 都道府県 | 過去5年審査開催回数 | 過去5年受験者数平均 | 過去5年合格率 |

|---|---|---|---|

| 愛知 | 9 | 740 | 30 % |

| 福岡 | 8 | 465 | 29 % |

| 東京 | 6 | 1068 | 28 % |

| 京都 | 5 | 552 | 31 % |

| 長野 | 3 | 632 | 25 % |

| 新潟 | 3 | 605 | 29 % |

| 山梨 | 2 | 705 | 33 % |

| 宮城 | 1 | 776 | 33 % |

| 沖縄 | 1 | 79 | 47 % |

| 兵庫 | 1 | 652 | 24 % |

| 北海道 | 1 | 210 | 25 % |

| 【平均】 | – | – | 30 % |

ちなみに沖縄での合格率は47%と非常に高かったですが、直近5年で1回しか開催されず、受審者数も少ないです。今の状況だと、偶然合格率が高かっただけと考えるのが良いでしょう。

七段の合格率

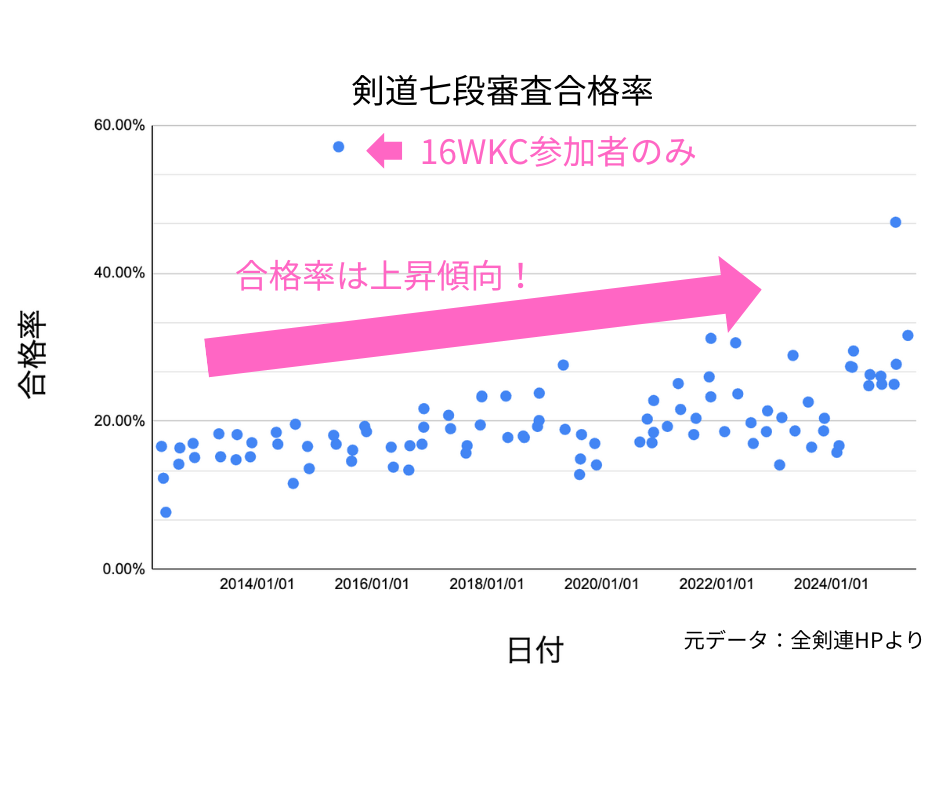

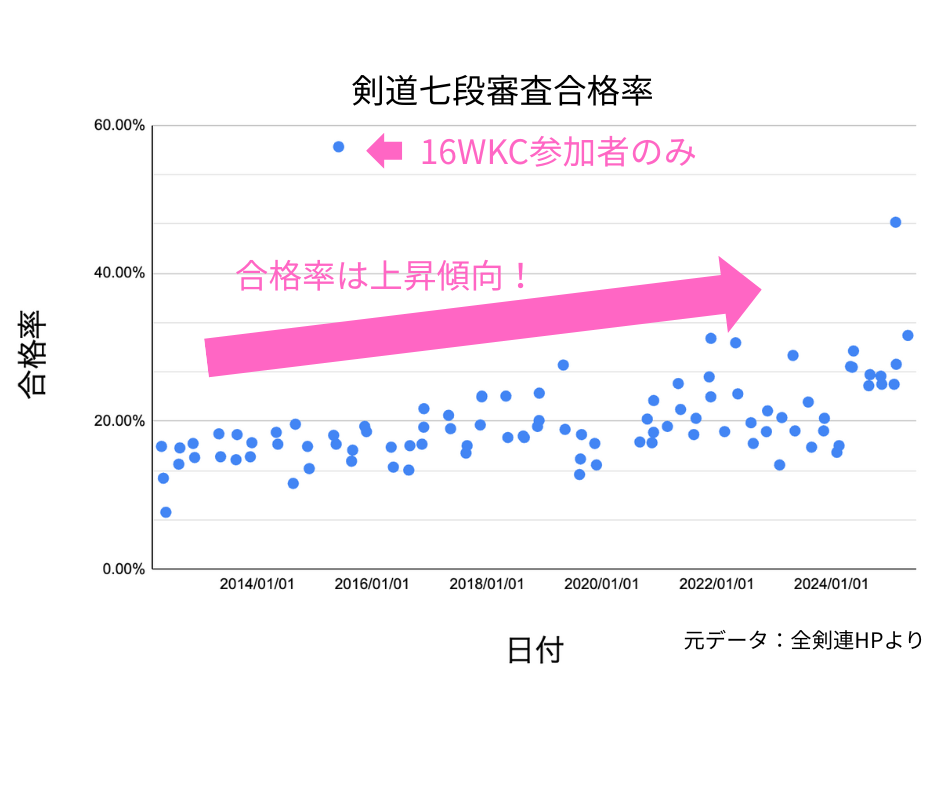

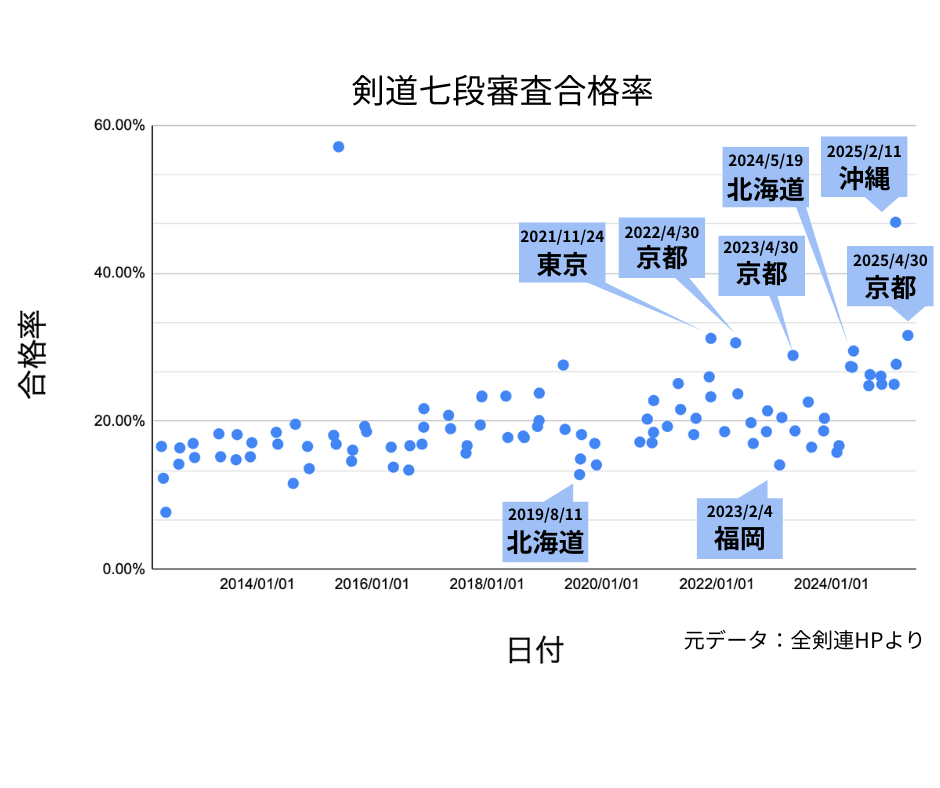

六段と同様に示すと、過去の審査会の合格率の推移は以下のようになっています。

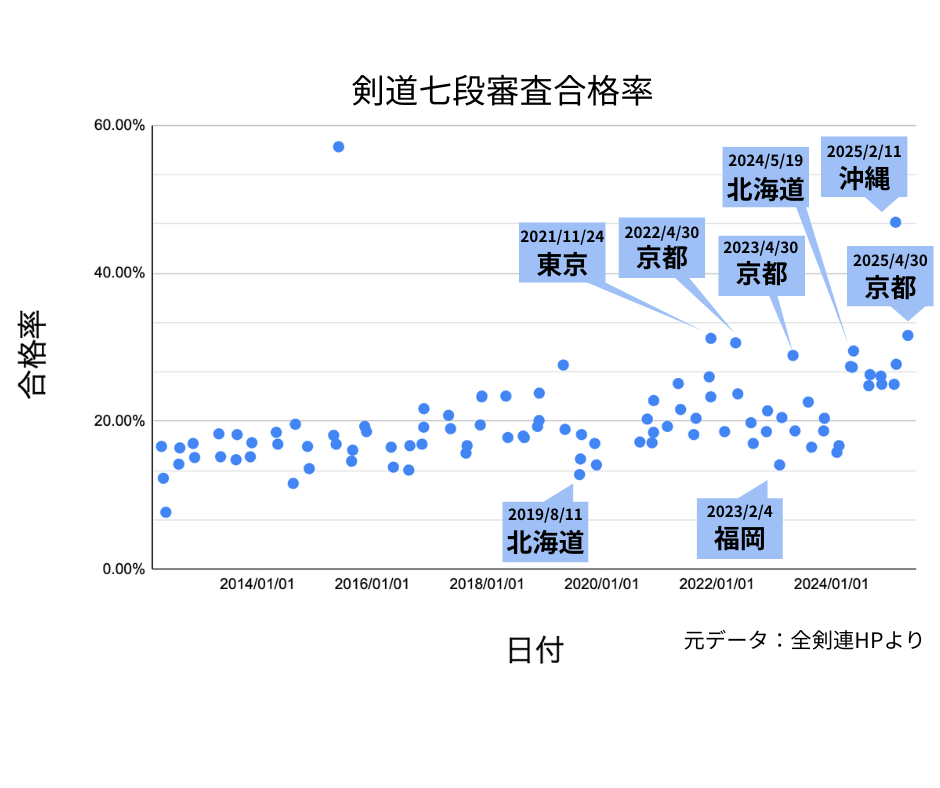

合格率の高い、低い審査会の開催地を追記したものは以下です。

七段についても六段と同様、受審者数が少ないとばらつきが大きいですが、受審者数が多いと一定のところに収束しています。

代表的な審査会場の過去5年の七段合格率の平均は次のようになっています。最近の七段審査の合格率は20%前半くらいといえるでしょう。(受審者が限定されている審査会は除く。)

| 都道府県 | 過去5年審査開催回数 | 過去5年受験者数平均 | 過去5年合格率 |

|---|---|---|---|

| 愛知 | 9 | 779 | 22 % |

| 福岡 | 8 | 448 | 19 % |

| 東京 | 7 | 741 | 23 % |

| 京都 | 5 | 565 | 29 % |

| 新潟 | 3 | 627 | 20 % |

| 長野 | 3 | 540 | 19 % |

| 山梨 | 2 | 568 | 23 % |

| 沖縄 | 1 | 49 | 47 % |

| 宮城 | 1 | 743 | 25 % |

| 北海道 | 1 | 139 | 30 % |

| 兵庫 | 1 | 708 | 20 % |

| 【平均】 | – | – | 23 % |

合格率から見えてきた傾向・考察

気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、六段審査も七段審査も京都の審査会の合格率がやや高いです。

なぜやや高いのかを考えてみましょう。

京都の審査会の開催日程は、ゴールデンウィーク中の4/29、4/30です。4/29は祝日(昭和の日)で、4/30は平日のことも多いです。また、ゴールデンウィークは京都大会も実施されています。

- 平日でも審査に臨めるよう、日頃から仕事をコントロールできる人、すなわち自己管理能力の高い人

- 京都大会を見に行くくらい、剣道に熱心な人

以上のような人が受審していると考えられ、そのような人は剣道の実力も高いと推察できます。よって、京都の合格率が高いと考えられます。

沖縄で受審する人も、沖縄に行けるだけのお金と時間がある人なので、同様に自己管理能力が高いと考えられますね!

ただし、他の審査会との合格率の差はわずかです。結局、実力のある人はどの審査会で受審をしても合格できます。これまでの傾向を気にしすぎないことをオススメします。

六段・七段の合格の条件

合格率を確認できたところで、どういう剣道であれば六段・七段に合格できるのかを見ていきましょう。全剣連から示される合格の条件はこちらです。

六段は、剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者

七段は、剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者

八段は、剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者

これだけではよく分からないですよね。

どういう剣道が求められるのかということについては、審査員の先生からヒントが提供されています。どこにヒントがあるかというと、各審査における「寸評」です。

こちらも全日本剣道連盟のホームページに記載されています。また、各道場に配布される「剣窓」にも記載がされています。寸評から分かった合格の条件は以下で紹介しています。

まとめ

この記事では、六段・七段の審査について、審査会場から合格率、審査のポイントまでご紹介しました。

受審を考えている場合は、開催日程と場所を確認し、申し込みに遅れないようにしましょう。また、当日は審査受付の時間を間違えないようにしましょう。

合格率などを紹介しましたが、審査までに自分の実力を高めること、当日は無心で自分の剣道を貫くことが重要と考えます。

私も1つ先の段を目指して稽古を積んでいこうと思います!目標に向けて共に励みましょう!!

以上、ケンドーショーダンでした。